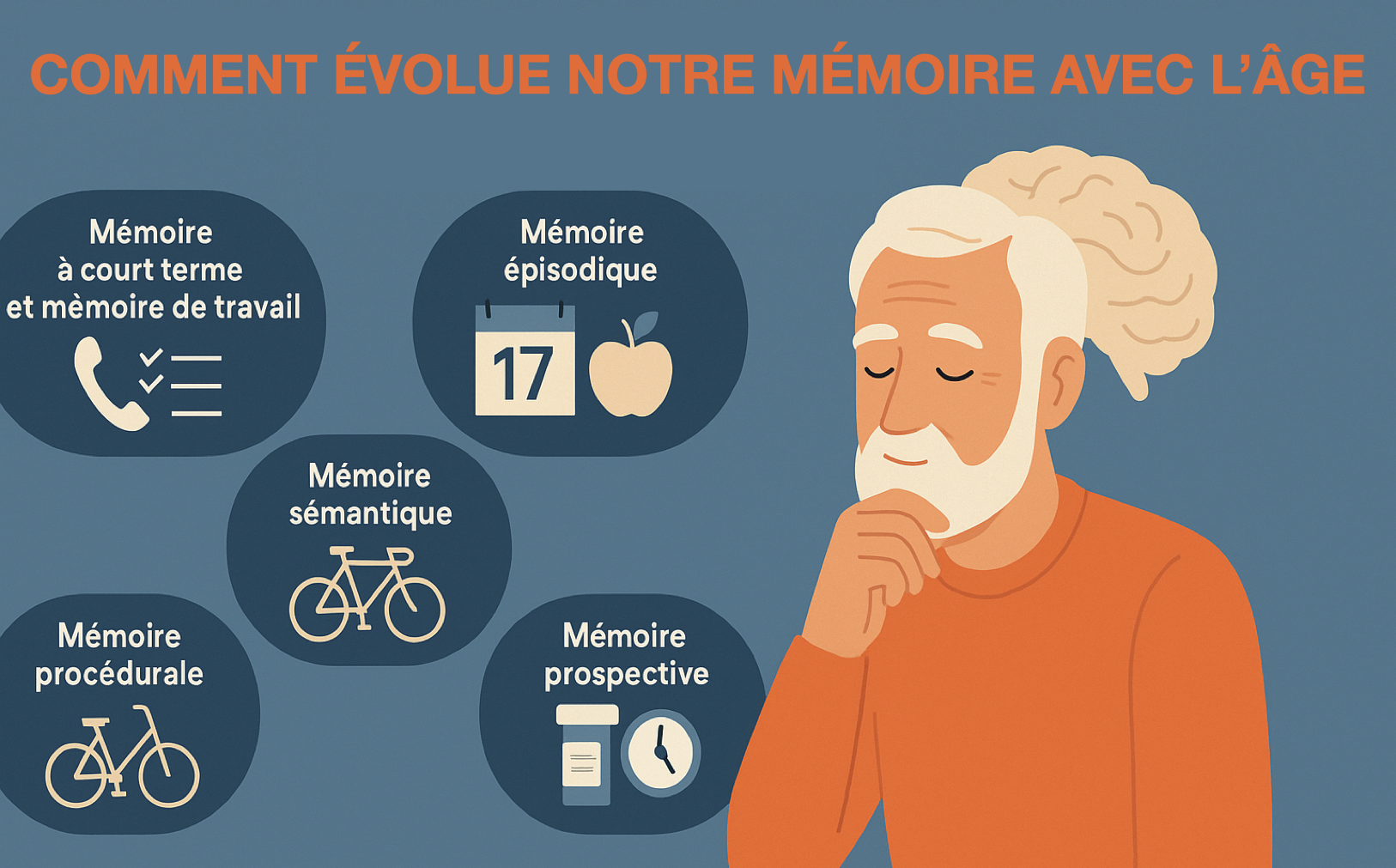

La mémoire ne vieillit pas de manière uniforme, et son évolution au fil du temps est tout sauf linéaire. En réalité, tout dépend du type de mémoire concerné, mais aussi d’un grand nombre de facteurs personnels et environnementaux. Le mode de vie, les habitudes alimentaires, l’activité physique et intellectuelle, l’état de santé général, le niveau d’éducation et même l’engagement social jouent un rôle essentiel dans la préservation – ou la détérioration – de nos capacités mnésiques. Pour bien comprendre ce phénomène, il faut d’abord rappeler que notre mémoire est plurielle : elle se décline en plusieurs systèmes, chacun ayant son propre fonctionnement, ses fragilités et ses forces face au vieillissement.

Commençons par la mémoire à court terme et la mémoire de travail, qui sont parmi les plus vulnérables avec l’âge. Ces deux formes de mémoire sont sollicitées pour stocker temporairement des informations, comme un numéro de téléphone, une consigne à suivre, ou une liste de courses. En vieillissant, il devient plus difficile de retenir ces informations sur le moment ou de les manipuler mentalement, par exemple pour effectuer un calcul mental. Ce déclin est notamment lié à une diminution des ressources attentionnelles et à une baisse de l’efficacité du traitement de l’information dans le cerveau. L’esprit met plus de temps à filtrer et organiser les données, ce qui impacte directement cette mémoire de travail.

La mémoire épisodique, celle qui nous permet de nous souvenir d’événements personnels vécus (un anniversaire, un voyage, ce qu’on a mangé hier soir), est également très sensible au vieillissement. Avec le temps, les souvenirs deviennent plus flous, les détails s’effacent et le contexte dans lequel l’événement s’est produit est plus difficile à restituer. Cette fragilité est liée à l’atrophie progressive du lobe temporal médian, en particulier de l’hippocampe, une région clé pour l’encodage et le rappel des souvenirs. C’est pourquoi les personnes âgées peuvent se souvenir de faits anciens mais avoir du mal à se rappeler des événements récents.

En revanche, la mémoire sémantique, celle des connaissances générales, des faits, du vocabulaire ou encore des concepts appris tout au long de la vie, montre une belle résistance au temps. Elle peut même s’enrichir avec l’âge, grâce à l’accumulation d’expériences et d’apprentissages. On observe ainsi que de nombreuses personnes âgées disposent d’un vocabulaire plus riche et d’une meilleure compréhension du monde que les plus jeunes. La mémoire sémantique bénéficie du fait qu’elle repose moins sur l’instantanéité et davantage sur un réseau de connaissances profondément ancré dans le cerveau.

La mémoire procédurale, souvent méconnue, concerne les automatismes et les compétences motrices acquises comme faire du vélo, taper sur un clavier, cuisiner ou jouer d’un instrument. Cette mémoire-là est particulièrement stable avec l’âge. Elle repose sur des circuits cérébraux différents, notamment le cervelet et les noyaux gris centraux, qui sont relativement préservés par le vieillissement. Cela explique pourquoi, même après plusieurs années sans pratique, on peut très rapidement retrouver des gestes familiers.

À l’inverse, la mémoire prospective, qui nous permet de nous souvenir d’actions à faire dans le futur (comme prendre un médicament à une heure précise ou appeler quelqu’un demain), a tendance à décliner. Elle demande non seulement de retenir une intention, mais aussi de la restituer au bon moment, ce qui sollicite à la fois la mémoire de travail, l’attention et les fonctions exécutives. Ce type de mémoire est donc particulièrement sensible au ralentissement cognitif et à la dispersion attentionnelle.

Heureusement, tout n’est pas figé. Plusieurs facteurs peuvent influencer positivement l’évolution de la mémoire. L’activité physique régulière stimule la neurogenèse – la production de nouveaux neurones – notamment dans l’hippocampe. Bouger son corps, même modérément, contribue donc à garder un cerveau plus vif. L’entraînement cognitif joue également un rôle majeur à travers des exercices de mémoire, des jeux intellectuels, des apprentissages nouveaux comme une langue ou un instrument de musique. Ces différentes activités sont autant de moyens d’activer les circuits neuronaux et de préserver leur plasticité. La gestion du stress est un autre levier essentiel. Le stress chronique libère du cortisol, une hormone qui, à forte dose, peut endommager les neurones de l’hippocampe et altérer le rappel des souvenirs. Enfin, l’alimentation a un impact direct sur la santé cérébrale. Et oui ! les acides gras oméga-3, les antioxydants, les vitamines B, ou encore les polyphénols présents dans certains fruits et légumes ont des effets protecteurs reconnus sur le cerveau.

En conclusion, l’âge n’est pas une fatalité pour la mémoire. Si certaines fonctions déclinent naturellement avec le temps, d’autres – comme la mémoire sémantique ou procédurale – peuvent non seulement se maintenir mais aussi s’enrichir. En adoptant un mode de vie actif, curieux et équilibré, il est tout à fait possible de préserver, stimuler et même améliorer ses capacités mnésiques à tout âge.