Le mythe du cerveau triunique : une simplification dépassée par les neurosciences

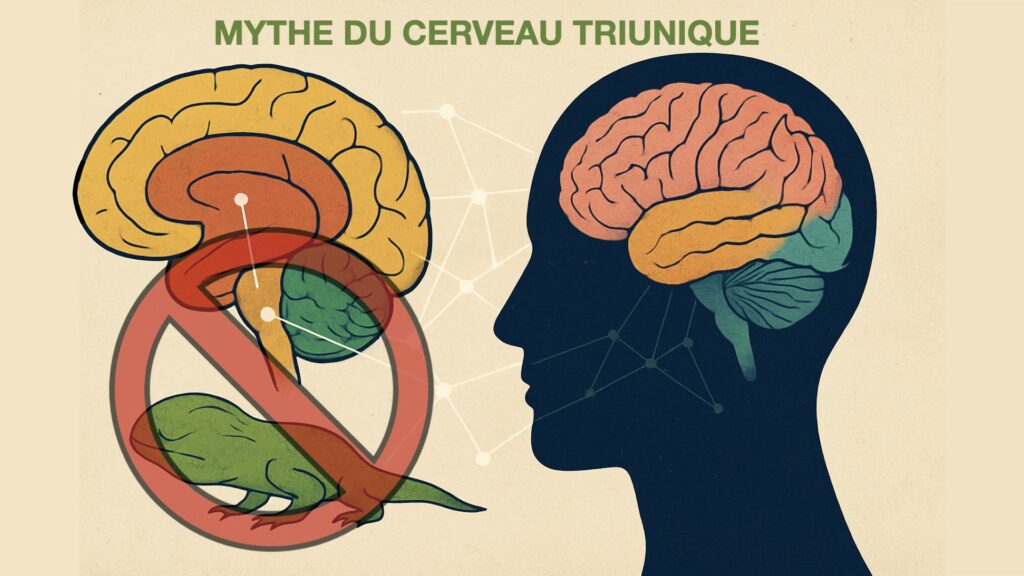

Pendant plusieurs décennies, le modèle du cerveau triunique, proposé par Paul D. MacLean dans les années 1960, a largement circulé dans les discours populaires sur le fonctionnement du cerveau. Selon cette théorie, notre cerveau serait constitué de trois couches évolutives superposées : un « cerveau reptilien » (instincts de survie), un « cerveau limbique » (émotions), et un « néocortex » (raison). Si cette classification a eu une valeur pédagogique à une époque, elle est aujourd’hui scientifiquement obsolète et trompeuse. Les neurosciences contemporaines en ont largement déconstruit les fondements.

Cette théorie est très séduisante… mais elle est fausse. Effectivement, le modèle de MacLean repose sur une vision évolutionniste linéaire et erronée : à chaque étape du développement des espèces, une nouvelle couche cérébrale se serait ajoutée par-dessus la précédente, laissant les anciens systèmes intacts. Cette vision, appelée « additionniste », est aujourd’hui incompatible avec ce que révèle la recherche en neuroanatomie comparée. L’évolution du cerveau ne fonctionnerait pas comme un empilement d’éléments indépendants, mais par réorganisation et interconnexion progressive de structures existantes (Striedter, G. F. (2005). Principles of Brain Evolution. Sinauer Associates).

Les termes “cerveau reptilien”, “limbique” et “néocortex” ne correspondent pas à des blocs fonctionnels autonomes. Par exemple, les émotions ne résident pas uniquement dans le « système limbique ». Des régions dites “rationnelles”, comme le cortex préfrontal, participent aussi activement aux réactions émotionnelles, tandis que des zones anciennes, comme l’hypothalamus, jouent un rôle dans la prise de décision. En fait, les émotions mobilisent des réseaux distribués dans tout le cerveau(1) (Pessoa, 2008 ; Lindquist et al., 2012), et non une structure unique dite “cerveau limbique”.

De plus le cerveau appelé « cerveau reptilien » n’existe tout simplement pas. Le tronc cérébral, souvent assimilé à ce cerveau, n’est pas un centre de prise de décision autonome. Il assure des fonctions vitales (respiration, rythme cardiaque…) mais ne pilote pas à lui seul les comportements primitifs. Par ailleurs, les reptiles possèdent aussi des structures homologues au néocortex, même si elles sont moins développées(2).

Il faut savoir que ce mythe du cerveau triunique a eu des conséquences pédagogiques car il simplifie à outrance la réalité neurobiologique, jusqu’à la déformer. Il renforce à tort l’idée que certaines parties de notre cerveau sont irrationnelles et qu’il faudrait toujours les “calmer” avec notre cortex “rationnel”. Cette dichotomie fausse la compréhension du cerveau comme un système intégré, où cognition et émotion sont constamment en interaction. Pour Antonio Damasio, référence en la matière, la cognition et l’émotion sont indissociables dans la prise de décision(3).

Pour conclure, le modèle triunique est un mythe neuro-évolutionniste obsolète. S’il a pu jouer un rôle de vulgarisation à une époque, il induit aujourd’hui en erreur ceux qui cherchent à comprendre le fonctionnement cérébral. Les neurosciences modernes décrivent un cerveau interconnecté, dynamique et distribué, où l’émotion, la cognition, et la survie ne sont pas réparties en couches indépendantes, mais émergent de réseaux complexes et interactifs. En gros, pour faire simple, faites toujours intervenir votre cœur et votre cerveau dans vos décisions importantes.

(1)Pessoa, L. (2008). On the relationship between emotion and cognition. Nature Reviews Neuroscience, 9(2), 148-158.

Lindquist, K. A., Wager, T. D., Kober, H., Bliss-Moreau, E., & Barrett, L. F. (2012). The brain basis of emotion: A meta-analytic review. Behavioral and Brain Sciences, 35(3), 121-143.

(2)Reiner, A. et al. (1998). A new theory of the evolution of the mammalian neocortex. Trends in Neurosciences, 21(6), 278–284.

(3)Damasio, A. R. (1994). Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain.

Bechara, A., Damasio, H., Damasio, A. R. (1997). Emotion, decision making and the orbitofrontal cortex. Cerebral Cortex, 10(3), 295–307.